No entiendo cómo hay personas que dicen

que la infancia es la época más feliz de su vida.

En todo caso para mí no lo fue.

Y quizá por eso no creo en el paraíso infantil

ni en la inocencia ni en la bondad natural de los niños.

Geraldine Chaplin, Cría Cuervos

Para una gran cantidad de personas la infancia es una etapa distinguida como aquella en la que se vive sin preocupaciones, en la que se fijan los más sensibles y emotivos recuerdos y en la que no hay cabida para la desgracia; son los años más inmaculados y maravillosos que se pueden conservar en la memoria y a los que se les otorgan imágenes llenas de alegría. Así, al encontrar anécdotas que no encajen en la descripción, aquellas en las que los matices son más oscuros y las dificultades más pesadas, suele haber una negación, orillándolas al margen como si no existieran. En el caso del cine, escribía Arthur Nolletti Jr., al igual que en la literatura, la infancia posee un doble objetivo:

Puede servir en primera instancia como un vehículo para examinar un amplio rango de temas, incluyendo la naturaleza de la inocencia, el mundo adulto de la corrupción, el poder de la imaginación o la conexión entre el pasado y el presente. Al mismo tiempo, puede proporcionar una forma de acceso a la vida y la mente de un infante. Pero este segundo objetivo no siempre tiene el mismo énfasis o peso como el primero. Como resultado, la representación de la infancia en las películas es constantemente una «construcción adulta» que generalmente excluye la voz que puede expresarse de primera mano en el tema: el niño mismo.[1]

Para André Bazin, por ejemplo, Bim (Bim, Ie petit ane, 1954) y Crin Blanca (Crim Blanc: Le cheval sauvage, 1953) eran los únicos dos filmes infantiles que de verdad existían, pues en ellos su director, Albert Lamorisse, tenía una capacidad de soñar en imágenes que era igual en nobleza e intensidad a la de un infante.[2]

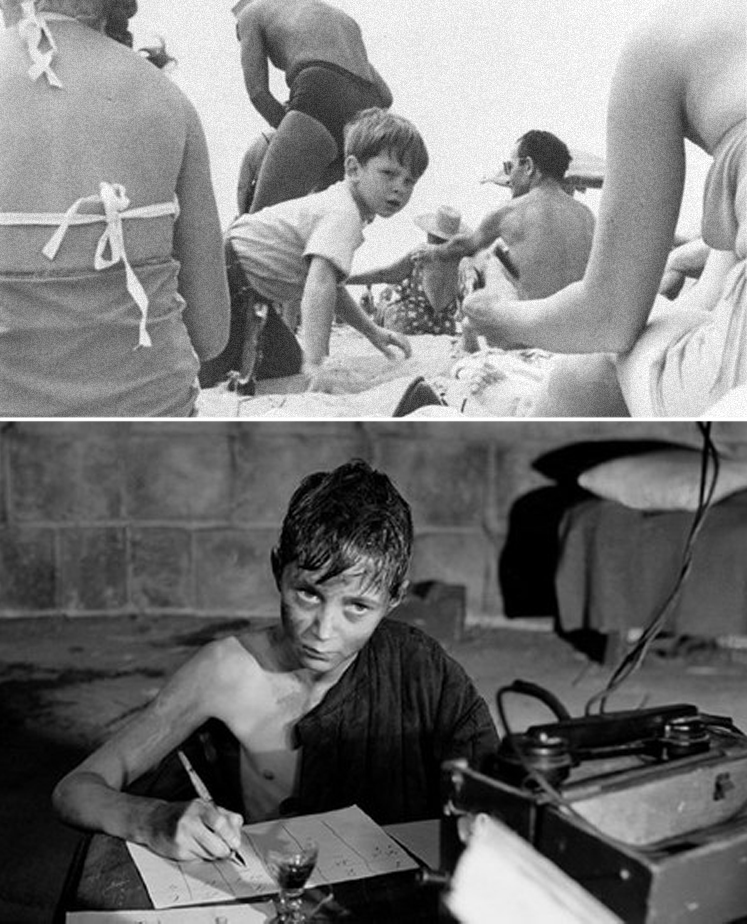

Son entonces las historias en las que la infancia es examinada desde un plano auténtico las que proveen una mirada más directa a la realidad y en las que los cineastas han encontrado una fuente que facilita la expresión de ideas y experiencias. Existen por supuesto aquellas que, a pesar de encontrase en situaciones de conflicto inusuales para un niño, mantienen a su protagonista con la inocencia tantas veces vinculada a su infancia. Dos de los ejemplos más sobresalientes en este ámbito son Pequeño Fugitivo (Little Fugitive, 1953) y ¿Dónde está la casa de mi amigo? (Khane-ye doust kodjast?, 1987). La primera se convertiría en inspiración para la creación de una de las bases de la Nouvelle vague por la que François Truffaut tomaría prestados algunos elementos para construir a su Antoine de Los 400 Golpes (Les Quatre Cents Coups, 1959); la segunda supondría la entrada al panorama internacional del autor iraní Abbas Kiarostami. Ambas, a pesar de contar con narrativas en apariencia simples, ponían a sus respectivos protagonistas en encrucijadas nada fáciles para un niño y que, pese a ello, conservaban un espíritu inocente que seguía viendo su mundo con pureza. Sus directores creaban en ellas una celebración a la fuerza que tienen los niños para enfrentarse a un mundo que usualmente los trata hostilmente y por las que creaban retratos empáticos de la infancia.

Pero es entonces cuando las circunstancias, ajenas en su mayoría a los niños, sobrepasan su capacidad para enfrentarse al mundo en que ocurre una irrupción de la que no hay vuelta atrás: la infancia está ahí, quizás todavía en un aspecto físico, pero su mente ya no resguarda la pureza con la que se asocia. De este modo, los niños se convierten en punto de referencia para el espectador, poniéndolo en la misma posición que estos, teniendo que aprender a lidiar con su nueva visión del mundo al igual que ellos.

Por supuesto esta mirada varía dependiendo de la forma en que cada cineasta escoja representarla. Alice Rohrwacher e Hirokazu Koreeda optaron por emplear el naturalismo como forma directa y palpable de la vida de dos niños que a pesar de su corta edad deben adquirir una posición como adultos y olvidarse de la ingenuidad de su niñez. En Las maravillas (Le meraviglie, 2014), Gelsomina carga con la responsabilidad de ser la cabeza de familia debido a la incompetencia de sus padres, teniendo que hacer a un lado cualquier deseo infantil. Con Nadie sabe (Dare mo shiranai, 2004) la audiencia se enfrenta con la vida de Akira, quien funge como responsable de sus hermanos cuando son abandonados a su suerte en un apartamento con pocos recursos. Si bien la historia podría resonar incluso si se tratase de un adulto, Koreeda insiste en la importancia de los niños como un medio de identificación más honesto: «En ocasiones, cuando ves a los niños, sientes que ellos muestran emociones que tú como adulto puedes relacionar. En este filme, mi deseo por entender a estos niños era muy fuerte, particularmente por sus acciones una vez que fueron dejados con sus propios medios».[3]

Cuando las condiciones en la infancia de un niño son tan complejas que quedan fuera de sus manos, emergen historias que ofrecen un sentido vital del sentimiento humano que pide ser visto y entendido por los demás. Usualmente es el realismo en el cine —siendo el neorrealismo italiano la corriente más conocida— el que pone la perspectiva más aguda en estos casos. La ópera prima de Satyajit Ray, La canción del camino (Pather Panchali, 1955), revelaba no solo una nueva voz en el cine sino a su vez una delicada pero no por ello menos dura exploración a una infancia en la que las circunstancias económicas, sociales y políticas moldean su persona y repetidamente obstaculizan su camino. Es uno de los mejores ejemplos de un filme que pone todo desde la mirada infantil. Ray ubica al espectador en la misma posición que Apu: vemos lo que él ve pero nosotros somos capaces de entender y reaccionar mucho más que él.

Por otro lado, Paul Meyer creó en De las ramas cae la flor marchita (Déjà s’envole la fleur maigre, 1960) uno de los retratos más fieles y desgarradores de la inmigración y la explotación laboral en el que la infancia ocupaba un lugar central. En ese diverso grupo de personas, Meyer dejaba un espacio especial para los niños y su burdo intento por escapar de las condiciones de pobreza con las que nacieron, dejando ver la vulnerabilidad a las que eran expuestos pero encontrando a su vez la belleza en el estoicismo que portaban. De la misma forma era que Andréi Tarkovski exploraba en La infancia de Iván (Ivanovo detstvo, 1962) la vida en la guerra desde la mirada de un niño, por la que creaba un impacto emocional sobre la violencia y condenaba la pérdida de humanidad. «Iván, entiende de una vez, tontuelo, la guerra no es asunto tuyo», se le dice al pequeño protagonista después de que este ha arriesgado su vida en las batallas. Pero ya es tarde: Iván puede ser todavía un niño pero su infancia se ha ido, ha sido despojado de sentido propio, de su inocencia, de su significado.

Pero a veces, la interrupción de la infancia no ocurre por un conjunto de circunstancias sino un evento más singular al que rara vez se enseña a los niños a enfrentar: la aproximación a la muerte. Puesta en diferentes ocasiones como un encuentro sereno y respetuoso, la muerte llega a ser representada en el cine como un golpe directo e incomprensible para un niño. La infancia confrontada a través de un hecho que no se puede predecir y al que los protagonistas les es imposible ver sus consecuencias.

«No te acerques, niña, al agua. Quédate quieta y espera, que yo soy la muerte», repite Durga en La canción del camino, poco antes de que esta fallezca y Apu haya perdido así a su hermana. Al igual que Michel Terrazon en La infancia desnuda (L’Enfance nue, 1968) y Jacques Gagnon en Mi tío Antoine (Mon oncle Antoine, 1971) Subir Banerjee logró magistralmente exponer en su personaje el tremendo choque con la muerte mediante sus ojos. Ninguno de ellos asimilaba el proceso de la muerte pero su mirada revelaba la pérdida que habían sufrido, incluso si no lograban comprenderla.

Tal vez dos de las obras que mejor representan este enfrentamiento sean El Espíritu de la Colmena (1973) y Cría Cuervos (1976). Ambos filmes, a pesar de ser sutiles pero evidentes críticas hacia el régimen franquista, derivan en enigmáticos relatos de una infancia que sucumbe ante los misterios del mundo adulto por medio de su contacto con la muerte. Incluso si sus historias son diferentes, los dos filmes examinan la infancia y la dificultad con la que sus protagonistas luchan por digerir la muerte. Sus respectivos directores, Víctor Erice y Carlos Saura, implementan un ambiente que constantemente juega entre imaginación y realidad, borrando la línea que las divide y evocando la complejidad de la mente de las niñas. La muerte funciona como una presencia omnisciente que se apega a sus vidas y desarrolla en ellas un cambio inevitable. Su mayor logro consiste en que ambas nos transportan al recuerdo de infancias que inconscientemente son detenidas pero revelando el proceso para hacerlo.

Son todas las representaciones mencionadas las que retan las idealizaciones de lo que la infancia es o debería ser, y en las cuales los límites entre infancia y adultez se van eliminando y que en manos de grandes autores llegan a crear obras que ofrecen una mirada profunda a esas realidades alternas que la sociedad todavía se rehúsa a confrontar. ![]()

NOTAS:

[1] Arthur Nolletti Jr., «Kore-eda’s Children: An Analysis of ‘Lessons from a Calf, Nobody Knows’ and ‘Still Walking’», en Film Criticism – Vol. 35 No. 2/3, EUA, 2011, p.147.

[2] André Bazin, What is Cinema?, California, EUA, Universidad de California, 1967, p. 51.

[3] Kuriko Sato, « Hirokazu Kore-eda», en Midnight Eye, [consulta: 28-08-2018].